PROJECT REPORTプロジェクトレポート

REPORT 0019

光ファイバーを用いたインフラモニタリング技術(続報)

2024.10.23

本技術検証は、課題番号0005「長時間低コストでインフラ施設をモニタリング」に対して、光ファイバーセンサーによるひずみ測定技術の性能を高架道路コンクリート床版において検証したものです。このプロジェクトレポートでは2020年から2023年にかけて計測した結果について報告します。過去の内容については、リンクをご確認ください。

インフラ運営・維持管理上の課題

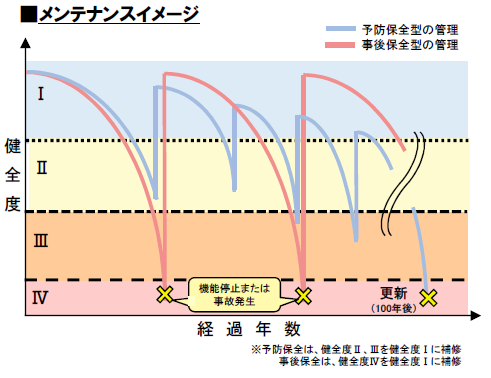

従来、インフラ施設の維持管理は事後保全によるところが多く、損傷が重大になってから大規模な修繕を行うことがほとんどでした。これに対し、定期点検の結果に基づき、劣化の度合いが低い段階で小規模な補修を行う「予防保全」を実施することで、最小のライフサイクルコストで必要なサービス水準を維持することが求められています。このためには、インフラ施設の定期的な点検を確実に実施することはもちろんのこと、既に老朽化の進んでいる施設ではより短い間隔でのモニタリングを実施することが期待されています。しかしながら、モニタリングに多大な費用が必要となれば、維持管理予算を圧迫し、必要な維持管理が出来なくなるなど逆効果となってしまうため、低コストで長期的なモニタリングが出来る方法が求められています。図1に示すように、橋梁ヘルスモニタリングは、健全度レベルに応じて対象を変えて測定するという考え方が示されています(※参考文献)。これに基づくと、健全度レベルには大きく分けてIからIVの段階があり、それぞれの段階でモニタリングの対象が異なります。健全度I・IIでは、点検の補助として主にひび割れなどのモニタリングをおこないます。健全度II・IIIでは、措置の優先順位づけの診断の補助として、振動情報などを評価します。健全度IVでは、補修・補強の妥当性の確認のために、たわみや内部損傷などを評価します。

図1 インフラ施設の健全度とメンテナンスによる機能回復のイメージ

本プロジェクトの目的

本プロジェクトでは低コストで長期的なインフラ施設モニタリング手法として光ファイバーを用いる手法を検討し、この手法を高架道路コンクリート床版に適用してその適用可否を検証します。検証内容として長期的な橋梁床板のひび割れの継続的観測を実施することで計測性能の確認と向上を図ります。

先進技術の概要

本プロジェクトではインフラ施設のモニタリングを実現する手段として光ファイバーセンサーを活用します。図2に光ファイバーセンサーによる計測イメージを示します。

図2 光ファイバーセンサーによる計測イメージ

光ファイバーセンサーは、光ファイバーへの入射光(バルス光)と反射光(後方散乱光)の周波数差を計測・解析することでひずみ・温度情報を得ることができます。光ファイバーを用いたモニタリング手法は、インフラ施設に固定した光ファイバーをセンサーヘッドとして光ファイバーセンサーでモニタリングすることで各健全度段階に対応した計測手法を選択的に実施可能とし、ライフサイクル全般を通して大規模なシステム更新を不要とする健全度モニタリングを実現する可能性を秘めています。

先進技術の現場検証結果

検証実験は図3に示す衣浦豊田道路/牛田料金所周辺の高架道路コンクリート床版で実施しています。図4に光ファイバーの設置状況(光ファイバー端)を示します。計測対象となる光ファイバーは当該コンクリート床版背面に車両進行方向に沿って接着剤で固定されています。本検証実験では対象となる高架道路の健全度状態を考慮し、健全度IおよびIIに対応するひび割れ発生と進展のモニタリングを目的としたひずみ計測を実施してきました。

図3 実証実験状況の概略(牛田料金所周辺)

図4 光ファイバー設置状況(光ファイバー端部)

図5 光ファイバーの敷設レイアウト

図5に光ファイバーの敷設レイアウトを示します。計測用光ファイバーは上図に示す通りFiber-AおよびFiber-Bの2系統を設置しています。Fiber-Aは高浜市から豊田市に向かう車線のコンクリート床版背面に、Fiber-Bは豊田市から高浜市に向かう車線のコンクリート床版背面に設置されており、各系統ともに光ファイバー全長は90 m程度となっています。コンクリート床版にひび割れが発生した場合、ひび割れを跨ぐ区間で光ファイバーの伸長状態が変化することになり、このときのひずみ変化を観測することでひび割れ状況を検知・監視します。

本プロジェクトにおいて実施した、6回(2020年1月・11月、2021年2月・5月・9月・11月)のひずみ計測の結果を以下に示します。図6(a)と(b)は、それぞれ、Fiber-Aのひずみ分布および差分分布を示します。横軸は計測装置からの光ファイバーに沿った距離を示しており、Fiber-Aでは44 m~58 mおよび59 m~73 mが計測区間です。(a)と(b)の縦軸は、それぞれ、光ファイバーの引張ひずみ量および2020年1月の計測結果を基準とする引張ひずみ差分量です。図7(a)と(b)も同様に、Fiber-Bのひずみ分布および差分分布です。Fiber-Bの計測区間は、45 m~59 mおよび60 m~74 mです。引張ひずみ分布は光ファイバー取り付け時のひずみを初期値とし、以後発生するひずみ量の変化がこの分布に重畳されて計測されます。得られた結果から、Fiber-A、Fiber-Bの両測定区間において、300 me を超える顕著なひずみ変化はありませんでした。300 meは、0.1 mmのファイバーの伸長に相当します。従って、光ファイバー設置区間において、2020年1月から2021年11月の間に、ひび割れによる0.1mm以上の光ファイバーの伸長は無く、新たなひび割れ発生や既存のひび割れの進展がなかったと評価されます。

図6 Fiber-Aにおけるひずみ分布および差分分布

図7 Fiber-Bにおけるひずみ分布および差分分布

図8 ひび割れ検出対象外の突出点の計測

また、光ファイバーの設置から数年経過後の光ファイバーセンサーの検出性能を示す目的で、計測対象の区間外の打継目の箇所に注目したときの計測結果を参考として紹介します。打継目とは、床板コンクリートを施工する際に発生するコンクリートの境目のことです。打継目は、構造的安全性が確保されている中でも、床板と比較して変化を検出しやすいことが予想されます。図8に、Fiber-Aにおけるひずみ計測の結果を示します(分解能:18 cm)。この計測は、2023年2月28日に実施しました。(a)は、7:52におけるひずみを基準とし、16:50までの9回の異なる時刻に計測したひずみの差分分布です。(c)は2か所の打継目の写真であり、対応する計測ポイントを(a)中に、それぞれ破線の四角で示しました。(b)は、計測時刻に対する、これらの2か所における光ファイバーの伸長量です。このように、周囲温度の変化に依存して打継目においてひずみ量が変化していることが分かります。光ファイバーの設置から数年経過しても、このような突出値を良く検出できていることを示します。

今回の光ファイバーを用いた計測で、床板計測範囲にひび割れが発生しなかったことによりひび割れの検知ができませんでした。しかし、外気温の変化に起因するコンクリートの体積変化を打継目部変位で光ファイバーが評価していると考えられました。以上の結果から光ファイバーを用いたひずみ計測によりコンクリートのひび割れ発生位置、時間、幅を推定できると考えられます。

技術の評価(沖電気工業株式会社)

従来、5年毎の定期点検において健全度Ⅲと診断された場合は、5年後の次回定期点検までに補修工事など何らかの対応を取ることと、補修工事が実施されるまでの間は定期的に(通常は1年毎)点検を行うことになっています。今回の実証実験により、光ファイバーの設置から3年程経過しても、光ファイバーセンサーによる突出値の検出が可能なことを示しました。光ファイバーを用いたモニタリングの技術を用いることで損傷個所の長期点検を実現できると考えています。

技術の評価(愛知道路コンセッション コメント)

道路構造物に損傷を見つけたとき、その損傷が進展しているかどうかはとても重要な要素です。現状では5年おきの定期点検を見比べて損傷図等から進展があるかを判断していますが、属人的な方法であり点検者によって判断が変わってしまう恐れがあります。本技術を使ってモニタリングをおこなうことで、定量的に損傷の進展を把握することが可能となると考えます。

実務導入に向けて、今後は本技術をどの橋梁に、どのようなタイミングで設置していくのかを検討する必要があります。また、ひび割れが意図しない方向へ進展した場合、本検証のセンサ設置方法では損傷の検出漏れが起こり得る可能性があります。線の計測から面の計測に移行できれば検出精度、モニタリング性能が向上するのではないかと考えます。

今後の取組み予定

本プロジェクトではこれまで、3年に亘りひずみ計測を実施してきました。今後は、同時に検討・検証を進めていく予定です。健全度モニタリングの実現に向けて、より微細なひずみを検出できる高精度な光ファイバーの開発を進め、検証を進めていきます。

※参考文献:石田雅博ほか:モニタリング技術の活用による橋梁維持管理の高度化・効率化、土木技術資料 59巻、1号、pp.18-21、2017

先進技術保有企業

沖電気工業株式会社/インフラモニタリングソリューション

https://www.oki.com/jp/infra_monitoring/

既発表論文等

OKIテクニカルレビュー第234号、Vol.86、No.2、pp.36-39、2019年12月

『光ファイバーセンサーを用いた鉄筋コンクリート橋梁のヘルスモニタリング』

https://www.oki.com/jp/otr/2019/n234/pdf/otr234_r12.pdf

お問い合わせ窓口

マエダアクセラレートフィールズ事務局

TEL:0297-85-6606

Mail:jimukyoku-aaf@jcity.maeda.co.jp

.png)

.png)